解析关于NGN融合的若干问题讨论

2007/03/29

概述了NGN(下一代网络)的最新标准进展,分析了国外运营商的网络转型实践,提出了基于IMS(IP多媒体子系统)实现NGN的融合架构需要注意的几个重要问题,最后从几个方面简要分析运营商网络转型策略。

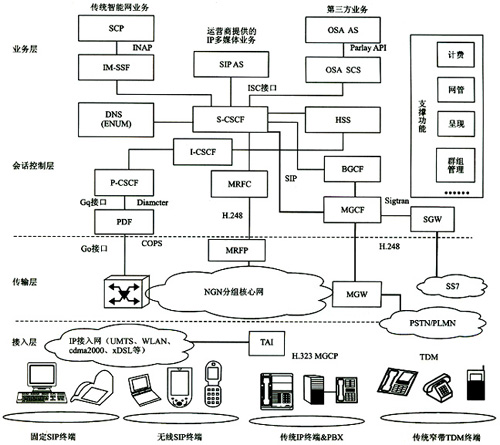

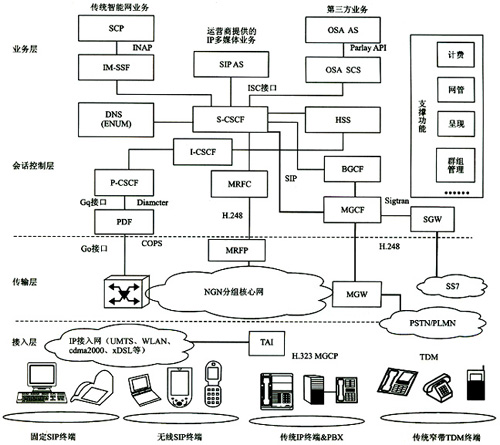

图1 基于IMS的NGN网络融合架构

3.1 接入层

接入层支持各种有线和无线终端。固定和无线SIP终端可通过IP接入网直接链入,非SIP终端(如H.323)必须通过TAI(终端适配接口)完成H.323和SIP的转换才能接入IP接入网。各种宽带IP终端可通过MGW、MGCF、SGW实现与PSTN/PLMN域的传统窄带TDM(时分复用)终端实现互通。

3.2 传输层

传输层基于一个统一的分组核心网,提供业务媒体流和控制信息流端到端的传送。以后NGN的编址应该支持IPv6协议。由于IPv6协议在原理上和IPv4基本相同,都是基于目的IP地址进行数据包转发,因此在网络结构和层次上与IPv4网络上无本质区别,可以借鉴原IPv4网络的许多设计理念和方法来设计NGI(下一代Internet)。运营商一般已有IPv4网络,如果打算基于现有的IPv4网络来构建NGI,实现从IPv4网络向IPv6网络的演进和过渡,就需要考虑各种因素。在实施演进与过渡时必须遵循相应的原则,如业务驱动、新业务的开展必须能为运营商带来实际利润;不能对原有的IPv4网络结构、性能和运行产生较大的影响和冲击。方案必须是易于理解和实现的,易于管理,不能太复杂等等。除去编址方面的问题,IP传输网络的QoS是一个十分重要的问题,因为多种业务提供严格的QoS是下一代网络的关键性要求。一个理想的端到端的QoS架构应该支持多种接入技术,支持有线和无线网络融合,支持多管理域,支持多种业务,并能够为不同的业务提供不同的QoS保证。由此可见,在涉及到端到端的网络QoS中。核心技术是如何将有限的网络资源最优化,以满足不同业务的相应QoS需求。因此,网络在资源分配和业务调度上必须足够灵活和智能,而不能像Internet那样消极地让用户来适应网络。

3.3 会话控制层

会话控制层的主要功能包括用户注册,建立、维持和终止应用级端到端会话,协商多媒体会话的需求和设置,修改当前会话的媒体资源等。统一会话控制是网络融合的核心。为更好地实现会话控制层的融合,需考虑以下3点:

1)SIP差异协调。

3GPP IMS呼叫控制使用的SIP来自IETF的SIP,但针对移动接入的特点进行了部分增强和舍弃,主要体现在登记、鉴权和会话策略等方面,为了实现统一的会话控制,需要协调这些差别。另外,由于无线空中接口资源十分有限,3GPP

IMS增加了SIP压缩(SigComp)技术,以节省无线资源。对于固定接入带宽资源比较充足的情况,就没必要压缩SIP消息。

2)多媒体会话资源预留。

由于IMS最初是为移动用户设计的,所以3GPP规定移动终端可通过PDP语境激活来预留传输网络资源。PDP语境是与在移动网络分组域上传输数据相关的一系列配置和使用设置。移动终端在应用级注册之前可以激活一个PDP语境来获得传输所需资源;之后,如果想重新协商QoS配置,可以再次激活新的PDP语境。而固定网络却没有制定终端用户(例如xDSL终端)预留资源的机制,所以需要扩展P-CSCF以及Gq接口,以支持网络侧发起资源预留请求。

3)地址互通。

CSCF通过域名服务器(DNS)来确定下一跳的IP地址,完成路由的功能。网络融合提出了“单一号码接入”和各种网络“地址互通”的要求,DNS应支持电子号码(ENUM)机制,以完成E.164号码和SIP

URI(统一资源标识符)之间的相互转译和路由功能。

3.4 业务层

开放的业务层由S-CSCF以及各种应用服务器构成,允许各种业务提供商通过标准的接口来向网络提供服务。它目前可提供3种业务:运营商提供的IP多媒体业务,传统智能网业务和第三方业务。这种分类方式既考虑到新需求下业务融合的趋势,又考虑到传统业务的保证:既允许运营商提供增值业务,也允许用户根据标准的API在服务器上进行增值业务开发,同时支持第三方服务的引入,大大扩展了通信价值链。有几点问题需要注意和考虑:

1)智能网业务扩展。

通过在S-CSCF和SCP之间加入IM-SSF,完成移动智能网CAP(CAMEL application part)协议和SIP之间的转换。为了支持固定智能网业务,必须对IM-SSF进行扩展,以支持INAP(intelligent

network application part)。

2)移动固定业务的融合。

由于固定接入网和移动接入网的不同,有些业务主要是为无线或固定业务设计的,如宽带视频业务(主要为固定用户提供)和短消息业务(主要为移动用户使用),在网络融合的情况下,就需要消除这些区分。这就需要业务之间具有很强的交互协调能力,SIP在不断的扩展中应该能够实现这一目标。

3)用户数据库的统一。

固定宽带网络中,用户的注册信息记录于SIP注册服务器,移动网络中的用户信息存放在归属用户服务器(HSS),应该对这两种数据库进行统一。目前的看法是不仅移动用户的业务属性要保存在HLR中,固定用户的业务属性也保存在该功能实体中,用户注册之后,用户相关的业务信息再由HLR下载到为用户提供服务的核心控制功能实体。

4、国内网络发展思路

笔者认为,目前国内运营商的主要发展思路应该是整合网络资源,提高运行效率,降低网络运营成本,采用国际先进成熟技术,在发展和风险之间寻求一个平衡点。电话网向下一代网络演进的过程中,软交换是一个不可逾越的过程,运营商应注意的是不同设备商的软交换产品的相互兼容性,减少重复投资。在IP传送层面,充分利用现有的比较成熟的最新技术,搭建一个可扩展、高可用、具备一定QoS和安全性的融合的业务承载平台,采用国际主流技术MPLS,并积极进行城域网的优化和改造,使网络具有VPN等多种的业务能力,同时使网络层次更加清晰化;在控制管理方面进行管理控制集中化,用宽带接入服务器(BRAS)和业务路由器(SR)构建清晰的业务接入控制层,实现集中的业务提供和控制:在接入层面,继续以ADSL为主发展宽带接入技术,并积极试验VDSL2、WiMAX、FTTH。

5、结束语

网络融合是NGN发展的主旋律。IMS也已经被认为是发展下一代网络的必经之路,基于IMS的NGN融合和发展将是很长一段时间内业内关注的热点问题。目前NGN的发展还在前期研究阶段,会话控制、QoS、安全、计费、移动性管理等将是进一步需要重点研究和探讨的课题。

中国联通网站

| 微软称PBX交换机今后几年内将消亡 2007-03-23 |

| NGN的网络附着子系统研究进展 2007-03-22 |

| IMS-NGN标准演进及网络融合研究 2007-03-15 |

| 基于NGN的统一业务平台研究 2007-03-14 |

| 软交换技术在VoIP中的应用分析 2007-03-13 |