IP领跑“三网合一”

林闯 程鹏 2002/06/13

。。在中国通信产业重组、中国电信与中国网通正式挂牌之际,人们又有了一个新的希冀,同时重新思考一个老的话题:电信网、广播电视网、计算机网的融合与演进的技术策略,而一个更明显的趋势是——

业务整合是关键

。。十多年前,人们就提出了三网合一的设想。由于电信网、广播电视(主要是有线电视)网、计算机网是在不同时期产生和发展起来的,因此这三大网络采用的技术方案和标准都带有浓烈的时代标记。然而用户对于综合信息的需求越来越明确,通过相对一致而简单的网络得到更多内容和种类的服务,已经成为对网络的基本要求。如此看来,三网融合是必然的,但却不是一帆风顺的。

。。三网融合的目标是对独立存在的三网在业务上进行整合。与下一代网络等概念相比,三网融合过程中很少涉及到网络体系结构的改进,主要依赖于已经成熟的技术,不注重技术和理论的基础问题,受商业驱动程度较大,将融合成果尽快投入工程应用的需求迫切。

。。在三网融合的过程中,四项技术的作用至关重要。数字技术将不同物理信号统一为二进制比特流,在信息的传输、交换、选路和处理过程中已经实现了融合;光通信技术提供了通信必需的理想带宽,降低了传输成本,具备了融合的传输平台;软件技术使得三大网络及其终端都能通过软件变更支持各种用户所需的特性、功能和业务;通信协议工程研究首先提出“实现大量异构网络互连互通”的目标,从而实现了以TCP/IP协议为代表的跨平台应用的协议。这四项技术为网络融合提供了技术支持。

三个层次三种走向

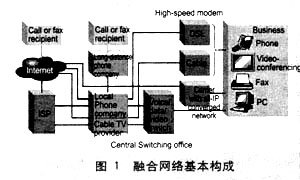

。。在网络的不同层次,融合目标可以归纳为:传输技术趋向一致,网络层面实现互连互通,业务层上互相交叉,应用层上趋向使用统一的协议与应用软件。传输通信层和中间网络层是融合主要进行的层次。图1为融合网络的基本构成。

。。在传输通信层,融合网络主要依赖于光核心传输网络和以电路交换和分组交换结合的光电交换,采用多种技术手段构成三网融合的传输平台,主要应用SDH/DWDM(高密度多工波分器)、MPLS/GMPLS技术(2000年,朗讯、富士通、NEC等公司纷纷推出了传输速率达到Tbps级的DWDM系统,目前已经投入商用的DWDM系统可以实现3Tbps,可达10Tbps速率的系统正在研制中);边缘网络主要采用ATM、帧中继等技术;接入网络则在很大程度上保留现有的构成,光纤同轴电缆混合网(HFC)、数字双绞线(DSL)网络、PSTN、ISDN、以太网等各种接入方式将继续保留。三网的核心部分走向一致,进行相对简单的数据传输。

。。网络边缘部分是融合网络对多种业务支持能力的最明显的体现。三网边缘部分将逐渐走向融合。边缘网络对用户数据进行整形、汇聚和初步的分析,然后将处理后的数据提交核心网络传输。边缘网络要区分不同业务的数据流特性,对不同的数据流采取不同的策略,有可能需要实现统一的数据编码格式,实现不同数据格式向统一格式的映射。边缘网络设备将越来越靠近网络用户。边缘网络的融合会对共存的多种接入网络产生影响,迫使那些带宽较窄、扩展性能较差的接入网将自身的业务转移到其他接入网上,这样可以满足多种业务接入要求的接入网络将构成集成的接入平台。

。。随着接入网络数量的减少和接入网承担业务的增加,用户端需要设立专门设备负责不同终端与同一接入网络之间的通信。这类设备与众多用户终端构成星形拓扑,并在拓扑中扮演中心节点角色。这个节点的形成也是构建家庭智能网络的必然结果。用户中心节点的设立使得网络可以方便地引入新终端、生成和部署新业务,并对用户端设备进行统一的管理控制。用户终端设备也会出现互相集成的现象。如果用户节点的功能得到充分的设计和实现,那么有可能部分甚至全部地替代网络边缘设备,从而将网络边缘扩展到用户家中或办公室中。

利用IP互连互通的理念

。。以Internet为代表的计算机网络目前多进行无连接的点对点通信,电信网络多进行有连接的点对点通信,广播电视网络则是规范的有连接广播通信。融合网络必须很好地包容这些特性。

。。IP技术的优点在三网融合的过程中可以得到充分的发挥。三网融合形成的网络是庞大的局部之间异构的复杂网络。IP技术的最初目的就是实现异构系统的互连互通。中间网络层采用IP技术可以顺利地对多种业务数据、多种软硬件环境、多种通信协议进行集成、综合、统一,对网络资源进行综合调度和管理。

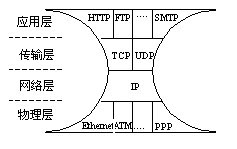

。。IP协议在多样的物理介质与多样的应用需求之间建立了简单而统一的映射方法。这样形成的融合网络具有沙漏型的体系结构,如图2所示,可以灵活地进行业务的配置和物理网络的升级。由于IP技术在安全性和用户管理方面的缺陷在三网融合过程当中还不构成大的障碍,因此基于IP进行三网融合几乎是必然的选择。

。。使用IP技术进行话音、视频等业务的传输已经取得了相当好的成果。VoIP已经非常普及。

融合的技术难题

。。然而,基于IP技术的三网融合仍有许多问题需要解决,目前主要集中在传输网络层和中间网络层。首先需要建立一系列传输协议和标准,赋予多种介质支持IP数据的能力。IP数据在ATM、SDH以及DWDM技术上的传输以及IP与MPEG、ITU-T G.729A(话音数字编码标准)等标准之间的兼容等问题经过若干年的研究已经取得很多成果。

。。IP的服务质量控制的难度也随着业务种类的增加和业务统计特性的差异而增大,尤其是实时交互业务的服务质量(IP电话时延有时达到100ms,实时多媒体应用还不成熟)。如何降低时延和抖动是当前需要解决的一个热点问题。很多人把网络协议研究与网络体系结构以及资源调度算法统筹进行考虑,得到了不少的研究成果。

。。这方面的工作在有线电视(HFC)接入网络的改造中表现得非常明显。引入数据业务 后,HFC网络的前端除了播放原有的电视节目之外还需要承担起类似局域网服务器和路由器的功能。1994年以后的几年里,IEEE、MCNS

(Multimedia Cable Network System Partners)、DVB(Digital Video Broadcast)和DAVIC(Digital

Audio-Visual Council)等组织先后制定了在HFC上进行数据通信的标准。这些标准虽然着眼点不完全相同,但是都把资源调度、网络管理引入到HFC网络中。英国谢菲尔德大学的研究人员将有优先级的FIFO调度算法应用于DOCSIS

1.0上取得了较好的效果。1999年,台湾成功大学的Shiann-Tsong和Meng-Hong Chen在IEEE 802.14标准的基础上引入了智能节点的概念,解决了当HFC网络节点数量大幅度增加后的双向数据通信问题。台湾大学的Fong-Hao

Liu等人借鉴了计算机局域网当中的通信协议,为以HFC网络为基础的数据通信网设计了多优先级多通道协议,有助于提高网络的服务性能。类似的研究成果还有很多。DOCSIS和DVB等标准的推出使得数字化的语音以及更普遍的网络数据服务可以通过HFC网络开展。1996年开始,陆续有国家将上述成果实现商用,我国也进行过类似的试验。

后,HFC网络的前端除了播放原有的电视节目之外还需要承担起类似局域网服务器和路由器的功能。1994年以后的几年里,IEEE、MCNS

(Multimedia Cable Network System Partners)、DVB(Digital Video Broadcast)和DAVIC(Digital

Audio-Visual Council)等组织先后制定了在HFC上进行数据通信的标准。这些标准虽然着眼点不完全相同,但是都把资源调度、网络管理引入到HFC网络中。英国谢菲尔德大学的研究人员将有优先级的FIFO调度算法应用于DOCSIS

1.0上取得了较好的效果。1999年,台湾成功大学的Shiann-Tsong和Meng-Hong Chen在IEEE 802.14标准的基础上引入了智能节点的概念,解决了当HFC网络节点数量大幅度增加后的双向数据通信问题。台湾大学的Fong-Hao

Liu等人借鉴了计算机局域网当中的通信协议,为以HFC网络为基础的数据通信网设计了多优先级多通道协议,有助于提高网络的服务性能。类似的研究成果还有很多。DOCSIS和DVB等标准的推出使得数字化的语音以及更普遍的网络数据服务可以通过HFC网络开展。1996年开始,陆续有国家将上述成果实现商用,我国也进行过类似的试验。

。。另外,网络管理与控制、对IP协议在安全性方面的改进等也是三网融合过程中需要解决的问题。

融合的演进策略及选择

。。演进策略在网络融合过程中的角色非常重要。朗讯公司甚至认为演进策略比技术研究更难以确定,参见图3。

。。目前的融合网络演进策略可分为两种:第一种是以软交换为核心的重叠演进策略。重叠演进策略主张在相对宽松的规范下独立发展电信网络、有线电视网络和计算机网络,通过特定的技术构建三网节点可以互连、互通、互操作的平台,完成信令和路由信息的转换与集成。在VoIP等业务中,软交换已经发挥了很大的作用。软交换在IP网络上以类似信令机制的方式提供呼叫控制、连接控制、网关接入、带宽管理、选路等功能,并且采用开放的体系结构和标准的接口,使得应用层和中间网络层与底层的硬件分离,允许网络运营商实现不同设备的兼容,加速了新业务的开发和部署。不过,软交换技术的应用目前还局限在某些业务中。

。。另外一种演进策略以节点融合为切入点,主张三网的边缘网络节点逐步集成,实现对各种业务数据的综合处理和传输;同时,本已非常相似的核心网络将更加走向一致。这种策略要求用一个统一的网络实现综合的信息通信,用统一的协议标准对不同的业务数据进行传输。

。。软交换较多地考虑到了工程实际,不期望通过网络节点的融合和功能的增强实现三网融合,而是建立三网间控制信息传递的平台,允许网络在各种介质之间透明地分配业务数据。节点融合演进策略体现了综合信息通信的趋势,并与边缘网络的融合及接入网的分布紧密结合,具体实施中一般利用PC、小型机或阵列的计算能力进行数据处理,网络处理器(Network Processor)就属于这一类。

。。三网融合不仅在工程应用方面实现了综合业务服务,而且也为未来网络演进所必需的网络体系结构、数字编码标准以及网络协议工程和网络行为学的研究提供试验环境,促成广义的信息通信网络领域理论研究体系的建立。ITU进行的下一代网络研究中已明确把GII(全球信息基础设施)称为“计算机、电信和广播三种技术融合的中心”,并在此基础上展开了对下一代网络的研究。

计算机世界报