从VoIP到软交换的蜕变

2003/06/02

还清楚地记得,2001年北京嘉里中心举行的VoIP中国年会时那人潮涌动的场景,VoIP电信运营市场一片火爆!同样的地点,同样的主题,2002年看到的情景却是会场内寥寥几家参展商互相问寒问暖。然而今年,也许连去年的情景也看不到了。因为,VoIP已经渐渐离开了运营商,投入企业级用户的怀抱,空下的位子,何时能让软交换坐稳呢?

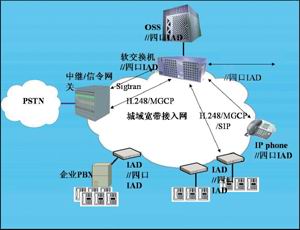

图1 典型本地软交换结构示意图

本地软交换通过中继/信令网关与PSTN互通,用户接入终端形式通常有IAD(集成接入设备)和IP phone。IAD提供普通电话POTS接口,容量从单门到几百门。IAD根据容量可以放置在用户室内、楼道或专用机房里。IP

phone则是直接放置到用户桌面。终端协议方面通常有H.248/MGCP或SIP,其中H.248/MGCP比较适于POTS接口的电话业务,通常IAD支持这两种协议。除H.248/MGCP外,IP

phone可能会使用SIP协议以实现一些智能业务。

本地软交换仅实现PSTN的功能还远远不够,本地软交换的部署实施与传统PSTN方式完全不同。作为一项新技术,实施前运营商应慎重考虑。具体说来本地软交换实施面临以下考验。

技术规范

从运营商的角度考虑,初期可以采用同一个厂家的系统设备,待用户规模扩大后再引入其他厂家的系统设备并完成互通测试。但终端产品从一开始选型就必须考虑引入多家产品。在现阶段没有一个厂家能够提供全系列的终端产品,而且本地软交换系统的主要成本是终端的成本,运营商必须选用多家设备商的终端以达到控制终端成本的目的。选用多个厂家的产品面临互通问题,要求不同设备厂商遵从相同的技术规范。

虽然有H.248和MGCP等呼叫控制协议规范,但每个厂家具体实现的细节不同会造成互通困难。实施中需要对协议作更具体的规定。

一定规模的本地网用户数可达数十万,终端数量也会达到十万数量级,如何管理数量巨大的终端同样是个难题。由于软交换网络系统中的终端不再像传统语音网络那样,仅包括一些物理和电气特性。相比传统电话网络的终端,IAD或IP

phone还具有很多“智能”特性,对它们的管理有更多的要求,这包括实现终端加电后的自动业务流程,终端的软件升级管理和配置管理。H.248/MGCP并没有考虑设备的认证问题,通常以IP地址或域名作为身份识别,这很容易实现身份伪装,达到盗打电话的目的。除了系统识别终端身份外,终端也需要确认系统的身份,否则终端也很容易受到攻击。

本地软交换电话业务的提供需要一整套的技术规范支持,除了H.248/MGCP/SIP等基本呼叫控制协议外,大量接口和流程还没有国际规范,也没有哪个厂家能有事实标准。运营商在VoIP上已经有很多教训,不能容忍私有的互通接口。在急于实施的情况下,运营商需要协调相关设备商制定企业规范,以实现不同厂家设备间的互通。

承载网络

在IPv6普及之前,QoS和地址规划问题永远是IP电信网络解不开的结。

为了解决长途VoIP的QoS和安全问题,比较常见的做法就是运营商为VoIP建一个IP专网。本地软交换就不那么容易解决了。本地软交换的目的就是希望利用本地宽带接入的现成资源,打破本地固话运营商的垄断。如果为本地软交换专门建宽带接入,成本上则完全没有优势,失去意义,所以是不现实的。最好的情况就是宽带接入设计和建设时就考虑本地软交换语音业务的需求。

本地软交换由于终端数量巨大,使用公网地址是不现实的。软交换不会只覆盖一个城域网,要求多个城域网有统一的地址体系,实际操作中难度很大。业务展开后跨IP网互通是不可避免的,必然会引入ALG(应用逻辑网关)等专用设备来解决跨网问题,增加了软交换系统的复杂性。

由于数据接入的多样性,软交换的用户接入比PSTN会复杂得多。一个用户可能有好几种接入方式,对开通人员和设备的要求比PSTN高。

OSS

由于接入不同,本地软交换的开通流程与PSTN有很大不同,开通过程包括系统、网络和终端设备的开通,流程将更加复杂。一套本地软交换系统可能会覆盖整个本地网甚至多个本地网,功能上替代了PSTN多个端局。这使软交换网络的营账计费系统同样会非常复杂。

终端端口数越多,每线成本越低。部署终端时,需要考虑实装率与端口数的关系,合理的部署可以大大降低成本,这要求强大的资源管理能力。

用户群定位

由于接入网和IAD供电等原因,本地软交换的服务质量现阶段还不能与PSTN相比。软交换仍然不能很好支持传真业务。运营商在推广本地软交换时应该搞清高端企业用户是否能接受?推广时作第一线还是第二线?用户是否接受第二部电话机?这些问题在不同的城市会有不同的答案。

本地软交换系统实施风险大

是否现在要上马本地软交换项目?运营商要慎重考虑。在国内的环境下,竞争运营商想从本地软交换突破,与本地固话运营商正面交手难度很大。目前软交换只能靠低廉的价格抢夺市场,但高昂的接入成本、互联互通成本,加上设备成本使软交换成本压力很大。希望宽带上承载语音可以分担宽带接入成本,而很多运营商对本地软交换的赢利期望则是假设宽带接入已分担了所有接入成本。而且普遍的情况是竞争运营商的本地宽带接入规模很小,在这种情况下本地软交换电话无法达到规模效应,每线成本远高于本地PSTN。如果运营商和设备商不能有效规避风险,长途VoIP的情况会重现,本地软交换发展到一定程度又会回到PSTN上。

软交换该如何发展?

根据目前的市场状况,现在的软交换发展有一些误区,认为软交换就是PSTN演进到用IP来承载,或者说就是IP电话。很多设备商干脆把传统交换机的代码复制到软交换上来。PSTN发展到现在已经非常完善,如果非要搞一个IP上的PSTN去替代现在的PSTN,明显是多此一举,把简单的问题复杂化。结果是业务没有突破,成本反而增加。

应该认识到,在下一代电信网络中,语音将只是其中的业务之一。网络业务中数据特色将更加凸显。运营商和设备商都不应把软交换只视为一个电话平台。只提供电话业务的软交换不可能撼动PSTN根深蒂固的根基。

软交换采用SIP作为核心协议, SIP的业务无关性可以使软交换真正成为综合业务平台。软交换的核心部分也应该是与业务无关的,那种把传统交换机的业务处理模块搬过来作为软交换核心部分的做法,明显限制了软交换的业务能力,违背了软交换的思想。

软交换的优势在业务提供能力和网络融合上。对运营商和设备商来说现在最迫切的还是在软交换上开发整合可以产生收入的新业务。只有当软交换提供了PSTN无法提供的杀手级业务,才有可能逐步瓦解PSTN网络。软交换不是空中楼阁,现在的IP基础网络限制了软交换的发展,真正的网络融合必须要有下一代基础网络作支持。IPv6、光联网等技术的发展将为软交换奠定网络基础。

在具体的业务上,现阶段的软交换应该首先考虑提供多媒体业务和移动业务。在语音业务上,还是可以找到一些突破口的,如企业应用。越来越多的企业已经开始或正在考虑利用数据网承载内部电话业务,IP

PBX的市场规模会不断扩大。IP公话业务也是一个有利可图的市场。

背景点击

软交换相关标准化发展

目前,ITU-T、IETF、国际软交换协会ISC等国际组织正在合作制定和完善相关的协议和标准。ISC组织的成立,使软交换技术得到了迅速发展,相关的标准、协议、规范都得到了ITU-T、IETF等国际标准化组织的重视。H.323、MGCP等一些老协议不断完善成熟,BICC、SIP/SIP-T等一些新协议不断推出,一些基于软交换技术的产品已经进入实用化阶段。下一代网络的目标是建设一个能够提供话音、数据、多媒体等多种业务的,集通信、信息、电子商务、娱乐于一体,满足自由通信的分组融合网络。为了实现这一目标,IETF、ITU-T等国际组织制定并完善了一系列标准协议:

H.248/Megaco:IETF、ITU-T制定的媒体网关控制协议,用于媒体网关控制器和媒体网关之间的通信;

SIP:IETF制定的会话初始协议,用于多方多媒体通信;

H.323:ITU-T制定的IP电话和多媒体通信协议,提供VoIP和多媒体应用;

BICC:ITU-T制定的与承载无关的呼叫控制协议,可使呼叫控制与承载控制分离;

SIGTRAN:由IETF SIGTRAN组织制定的在IP网上传送PSTN/ISDN的信令协议。

编者视点

从电信运营商的角度来看,追逐技术为先的时代已经一去无返了。在竞争日益加剧的形势下,国内的运营商们已经越来越务实。如今,仅仅依靠新技术,设备商们已经很难再说服运营商大掏腰包,随着公司制经营的逐渐规范化,投资回报率成了运营商更加关心的问题。

同时,VoIP、软交换等新技术的发展又不断为新业务的开拓提供可能。电信网向分组交换网转变是大势所趋,然而何时具备向下一代迈进的条件,对运营商来说就需要慎之又慎了。在电信领域,完善统一、业界普遍认同的标准的作用是非常重要的。尤其在进行软交换系统部署方面,运营商更要认识到从传输、承载到网络交换及业务应用方方面面的问题。在现阶段,针对特定地域、特定市场进行有益的试验摸索是值得肯定的,但是,进行大范围推广还不是时候。

| AnyTouch智能信息交互平台诚征各地代理 2003-06-02 |

| “网通视讯” 紧急下凡 2003-06-02 |

| 中国网通拟以IP城域网方式切入南方电信市场 2003-05-30 |

| 东进公司诚征华南、华北经销商 2003-05-28 |

| 香港City Telecom在宽带业务的成值得研究 2003-05-28 |