何宝宏:辩证地看待NGN的IP化

2006/03/08

一.Internet的核心设计理念

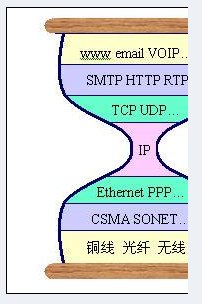

RFC1958和RFC3724等所描述的“端到端的透明性”是Internet一直坚持的为数不多的Internet体系架构的核心设计理念。所谓端到端的透明性,就是在TCP/IP的设计中,将Internet系统中与通信相关的部分(IP网络)与高层应用(端点)分离,最大限度地简化网络的设计。在有些文献中也称其为“沙漏”模型,如图1。

图1 Internet的“沙漏”模型

Internet“端到端透明性”原理的设计基础(假设)是假设用户的自律性:

- Internet最初是由具有共同爱好的技术专家设计开发的,他们之间相互信任;

- Internet是由科研团体或政府研究机构管理下的非商用网络。

这一理念后来随着Internet的发展得到了延伸,在其内涵中包含了开放性和可靠性等,被扩展为:TCP/IP协议设计中应尽可能地将状态信息维护在端点上,网络内部不维护与特定应用相关的任何状态信息,因为只有这样,才可能在网络中的某部分发生故障时不会中断通信,除非通信端点自身出现故障。根据这一扩展后的理念,出现了下面的大家熟知的推论:

- (无连接的)分组交换技术优于传统的电路交换网络,因为分组交换网络中不维护状态信息,因此只有通信终端发生故障时才会中断通信;

- 业务与承载分离,IP网络中不保存与业务和应用相关的信息,终端智能化而网络傻瓜化

。

二.Internet核心理念所面临的挑战

Internet走到今天,从1969年开始到现在36年以后,发生了很多变化,而且不仅仅是技术方面的变化,还有其他商业、市场、政策的变化都影响了Internet往前该怎么走的问题。

Internet是由科研团体或政府研究机构管理下的非商用网络,商业化是IP遇到的第一个挑战。Internet被设计成一个开放接口的网络,因此有可能商业化。上世纪90年代ISP的出现,标志着Internet商用化的开始。但Internet的开放接口只是IP包转发服务,而不是高层业务和应用的接口,因此ISP只能提供所谓的“比特管道”业务,很难提供可盈利的高层业务和应用。但从经济学的角度看,在激烈竞争的市场环境下,ISP要生存,要发展,就必须不断做投入,但却不能通过提供新业务(只能是“比特管道”服务)而增加收益,于是ISP遇到了巨大的困难,出现了分化。

我们看到最近几年大量ISP倒闭、破产、兼并,没有一个纯粹意义上的ISP能够活下来,因为只提供单一的“比特管道”服务是无法生存的。长此以往,一个地方的ISP可能就只会剩下一、两家,结束自由竞争,产生新的垄断,从而提高“比特管道”费用来维持生存。

另外一些ISP在面临生存危机时,开始想办法利用自己的“比特管道”提供一些增值服务,于是我们看到很多ISP把他们的IP网络圈起来,增加一个边界(Middlebox,中间体),在他们的网络里面提供一些服务,最典型的成功案例就是现在移动数据业务所采用的“Walled

Garden(带围墙的花园)”模式。边界节点的应用,违反了Internet端到端的透明性原理,因为他们的功能既不是像路由器那样转发IP包,也不是像终端那样产生或终结IP包,而是对IP包做控制和过滤。

对IP造成严峻挑战的另外一个变化是用户群。Internet最初是由具有共同爱好的彼此信任的技术专家设计开发的,可以说Internet最初只是为了在一个关系密切的社区内多台电脑之间的相互通信设计的,因此Internet的用户彼此之间相互信任是其非常重要的一个设计假设。

如今随着Internet规模和用户的日益增加,Internet已经演变成了在一个开放的社区中任何人相互之间的通信方式。这个社区从地域上说是全球化的,不存在什么管制(governance)规则,用户彼此之间不再相互信任。另外,相互并不信任的用户之间的利益也不再是相互一致的了,而是可能存在冲突,如病毒与反病毒、保密与合法拦截、共享与版权保护等,但假设用户相互信任的Internet“端到端透明性”设计原则方便了安全攻击、病毒和其他有害信息的传播。最后,现在的Internet用户已经从原来的技术人员发展到了可能不懂技术,用户希望Internet终端像电话终端那么“傻”和容易使用,导致智能性被迫从终端向网络中迁移。

三.NGN IP化需要考虑的一些问题

下面是一些在设计新的包交换网络用于承载NGN业务时,必须重点考虑的一些问题:

必须将商业和经济因素考虑进去;

网络的智能性要适当增加,终端的智能性适当减少;

应该在网络中合理部署和使用Middlebox(中间体);

注意适应包交换网络中边缘网络和核心网络特征的差异性,在网络边缘网络突发性很强,网络中间的统计复用后的突发性很弱,可以采用不同的包交换技术;

根据用户的需要来考虑两个端点中间需不需要提供或限制端到端的透明度。大量电子邮件的泛滥的原因之一就是因为其通信模式是全开放的,任何人只要知道你的email地址都可以给你发email,是一种“无条件”信任关系。而即时通信的工作模式不是这样的,它做了适当的控制,除非得到接收方的许可,否则就不能给对方发送即时消息,这其实就是“有条件”信任关系,因此安全性也必email高。

将地址里的身份功能和定位功能分离开。目前IPv4地址起到两个功能,一个是定位,第二是身份,这给Mobile IP、重编号和Multi-homing等带来了很大的挑战。

网络应内置性能检测机制,并向用户报告网络性能。

编址中要包含一定的地理位置信息。

代外方式(OOB)传递管理和控制信息;

演进和增强现有的应用/业务,保持对新业务的透明性和开放性。当一种新创造的应用/业务成熟和稳定后,网络由原来的“透明传输”改称“明确识别”。

四.小结

从上面的分析可以得出这样的结论:Internet端到端透明性的核心设计理念并不适合商用。那么,IPv6能否承担起未来包交换网络的重任呢?

笔者认为IPv6是在90年代初设计成形的协议体系,当时Internet面临最大的问题是地址短缺和路由爆炸的问题,商用化、安全问题和服务质量问题等并不突出。所以IPv6是以扩大地址空间为核心设计的,沿用了后来被市场证明了不适合的端到端透明性的设计理念,轻视了QoS、安全以及商业化等问题,这恰好是NGN所不希望的。因此,笔者以为IPv6的商用前景堪忧。

`

新浪科技(tech.sina.com.cn)

相关链接: